Routenplanung in einem Tanklager

Die Routenplanung in einem Tanklager stellt sicher, dass Flüssigprodukte (wie Kraftstoffe, Chemikalien, Öle) effizient und sicher von Quellen (Lagertanks, Schiffe, Pipelines, Tankwagen) zu Zielen (Lagertanks, Schiffe, Pipelines, Tankwagen) transportiert werden.

Dabei wird der optimale Pfad durch ein Netzwerk aus Rohrleitungen, Pumpen, Ventilen und Tanks ausgewählt. Dieser Pfad wird häufig als Route bezeichnet.

Die Kernkomponenten eines Terminals sind Lagertanks (zur Aufnahme verschiedener flüssiger Produkte), Pumpen und Rohrleitungen (Transport von Produkten zwischen Standorten) und Anschlusspunkte (Schiffsanlegestellen, TKW-Lade-/Entladestationen, KWG -Lade-/Entladestationen oder Pipelines.

In der Regel wird ein SCADA- bzw. DCS-System verwendet, um alle Anlagenkomponenten, Ventile, Tankfüllstände, Durchflüsse und Alarme zu überwachen und zu steuern. Die eigentliche Routenplanung wird von den Operatoren durchgeführt.

Die zentrale Frage der Routenplanung lautet:

„Wie transportieren wir ein Produkt von der Quelle zum Ziel – ohne Konflikte, Kontamination oder Verzögerung?“

Dabei werden folgende Punkte berücksichtigt:

- Verfügbarkeit von Leitungen und Pumpen (Anlagenteile der Route)

- Produktkompatibilität (keine Vermischung!)

- Physikalische Einschränkungen (z. B. Leitungsdurchmesser, Maximaldruck)

- Parallel laufende Transporte

- Sicherheits- und Betriebsvorschriften

- Mögliche Verunreinigungen durch Restprodukte im System

Beispielroute:

Der Schubleichter MS Johanna mit Diesel kommt am Anleger 1 an, wird an V-1 angeschlossen und der Diesel soll in Tank T0202 entladen werden.

Die Route lautet:

V-1 → Header V-A → Leitung V-14-1 → Leitung V-14-2 → T0202_M

Wichtige Überlegungen:

- Produktreinheit: Verunreinigungen vermeiden durch Spülen oder Nutzung dedizierter Leitungen

- Leitungskonflikte: Eine Leitung darf nicht gleichzeitig in mehreren Routen verwendet werden

- Ablauf & Zeitplanung: Parallele Transfers müssen koordiniert werden

- Pumpenkapazität: Pumpen dürfen nicht überlastet werden, keine Sackgassen erzeugen

- Sicherheitsverriegelungen (Interlocks): Betrieb nur zulässig, wenn alle Teile der Route bereit und freigegeben sind

Terminal-Management-Software (TMS) bietet:

- Berechnung optimaler Produktpfade

- Anzeige von Echtzeitstatus von Tanks und Leitungen

- Durchsetzung von Sicherheitslogiken (z. B. Interlocks)

- Dokumentation aller Transfers zur Nachverfolgbarkeit

Expedienten konfigurieren mögliche Routen zwischen Quellen und Zielen.

Für einen konkreten Transfer gibt der Expedient üblicherweise nur Quelle und Ziel an – das System wählt oder überprüft daraufhin automatisch eine sichere Route und reserviert sie für den Zeitraum des Produkttransfers.

Die Kennzeichenerkennung kann im Tanklager zur Identifikation von Fahrzeugen genutzt werden.

Damit lassen sich Fahrzeugbewegungen verfolgen und Aktionen auslösen.

Solche Aktionen nach einer erfolgreichen Identifikation können z.B. die Auslösung einer Verwiegung oder die Öffnung einer Schranke sein.

Eine Anlage zur Erkennung von Fahrzeugen besteht aus einem Server und ein oder mehrerer Kameras.

Solche Systeme werdenn von verschiedenen Herstellern angeboten.

Bei der Auswahl kommt es zunächst darauf an, dass dieses Systeme von Drittsystemen über eine API genutzt werden können, damit die Integration in ein Terminal Management System möglich ist. Schließlich muss ja die Identifikation über das gelesene Kennzeichen mit den Stammdaten im Terminal Management System erfolgen.

Eine besondere Herausforderung stellen Fahrzeuggespanne dar. Zugmaschine und Auflieger, bzw. Motorwagen und Hänger haben i.d.R. unterschiedliche Kennzeichen. Die Erkennung über das Nummernschild des ziehenden Fahrzeugs ist sehr zuverlässig. Die Erkennung von Hänger und Auflieger hingegen sehr unzuverlässig. Für die Erkennung von Hänger und Auflieger wird eine zweite Kammera benötigt. Die Fahrzeugkombinationen haben unterschiedliche Länge. Fahrzeuge, die sich dahinter stehen versperren die Sicht auf das Fahrzeug. Aus diesen Gründen begrenzt sich die Fahrzeugerkennung auf das führende Fahrzeug.

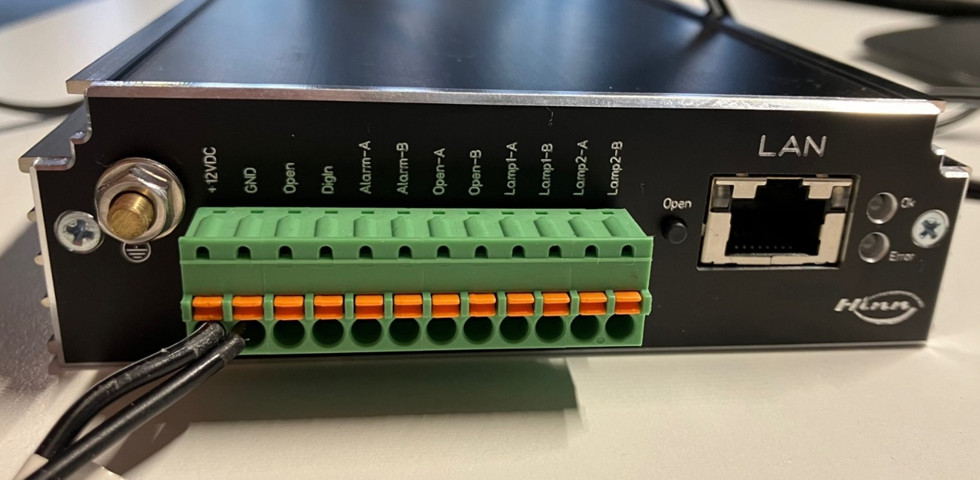

Ich habe gute Erfahrung mit dem Pollux Server der Firma Hinn gemacht. Das ist ein handliches Gerät mit der Möglichkeit zur Nutzung von zwei Kameras, vier flexibel konfigurierbare Relaisausgängen, einem Netzwerkanschluss (RJ45) und einer Http-Schnittstelle zur Integration in das Terminal Management System.

AvGas

AvGas (Aviation Gasoline) bezeichnet den Kraftstoff Flugbenzin. Es wird in Flugzeugen mit Ottomotor mit Fremdzündung verwendet.

Anders als Kerosin, das in turbinengetriebenen Luftfahrzeugen zum Einsatz kommt, lässt AvGas den Einsatz in größeren Flughöhen zu.

Zurzeit werden sechs Sorten mit unterschiedlicher Verbleiung bzw. unverbleit angeboten. Die einzelnen AvGas-Sorten werden durch das Lean Rating (LR, Lean = mageres Gemisch) unterschieden (ASTM D 2700:) Das Lean Rating ist eine vom US Army Air Corps entwickelte Methode (ASTM D 614) für das Klopfverhalten diverser AvGas-Sorten. Z.B. 100 LL für 100 Oktan mit geringem Bleigehalt.

- AvGas 80 (0,14 g/L)

- AvGas UL 82 (0,00 g/L)

- AvGas 91 (0,56 g/L)

- AvGas UL 91 (0,00 g/L)

- AvGas 100 LL (0,56 g/L)

- AvGas 100 (1,12 g/L)

Biokraftstoffmischungen sind Mischungen von Biokraftstoffen mit konventionellen fossilen Kraftstoffen.

Diese Mischungen sollen die Treibhausgasemissionen reduzieren, die Energiesicherheit fördern und erneuerbare Ressourcen nutzen.

Zu den gängigsten Biokraftstoffmischungen gehören:

E10 ist ein Kraftstoffblend, der aus 10% Ethanol und 90% Benzin besteht. E10 ist in vielen Ländern als Standard-Benzinmischung weit verbreitet.

E15 enthält 15% Ethanol und 85% Benzin. Es wird in einigen Regionen als Alternative zu E10 verwendet und ist für die Verwendung in bestimmten Fahrzeugen zugelassen.

E85 enthält tatsächlich einen höheren Ethanolanteil als die meisten anderen Ethanolmischungen. Es besteht normalerweise aus etwa 51% bis 83% Ethanol und nicht aus 85%. Er wird hauptsächlich in sogenannten "flexible fuel vehicles" (FFVs) verwendet, die für den Einsatz von Ethanolmischungen ausgelegt sind.

Biodiesel-Blends: Biodiesel kann in verschiedenen Anteilen mit konventionellem Dieselkraftstoff gemischt werden. Häufige Mischungen sind B5 (5% Biodiesel), B20 (20% Biodiesel) und B100 (reiner Biodiesel). Die spezifische Mischung hängt von Faktoren wie Klima, Motorenkompatibilität und örtlichen Vorschriften ab.

B20 ist eine häufig verwendete Biodiesel-Mischung, die aus 20% Biodiesel und 80% Diesel besteht. Sie wird in vielen Dieselfahrzeugen und -maschinen eingesetzt.

Biodiesel-Diesel-Mischungen: Mischungen wie B5, B10 und B20 sind üblich und geben den Prozentsatz des Biodiesels in der Mischung an.

Unter Ullage (englisch u. a. für „Freiraum“, „Füllstand bis Tankdecke“) versteht man in der Seeschifffahrt den freien Raum

bzw. den gemessenen vertikalen Abstand zwischen der Oberfläche einer Flüssigkeit in einem Tank (Füllstand) und dem oberen Abschluss des Tanks.

Ullage vs. Sounding

Unter Sounding (Peilung/Füllstand) versteht man die Höhe vom Boden des Tanks bis zur Oberfläche der Flüssigkeit. Unter Ullage hingegen versteht man die Höhe zwischen der Flüssigkeitsoberfläche und der Tankoberkante.

Das Gegenteil von Sounding ist Ullage. Durch die Summierung von Sounding und Ullage erhält man die Gesamthöhe des Tanks.

Warum ist Ullage wichtig?

Um sicherzustellen, dass das transportierte Gas oder der Dampf immer Kontakt mit dem Überdruckventil hat, muss Freiraum bzw. Leerraum eingehalten werden.

Zweitens wird dieser spezielle Raum gelassen, um die Ausdehnung von Flüssigkeiten oder Gasen während des Transports zu ermöglichen. Dies kann aufgrund von Schwankungen der Umgebungstemperatur oder Bewegungen während des Frachttransports der Fall sein.

Drittens unterzeichnen beim Transport flüssiger Ladung der Schiffskapitän, der Besichtiger und der Boarding-Offizier den Ullage Survey Report, um das genaue Volumen der Vorräte zu vermerken. Die Menge der im Hafen empfangenen flüssigen Massengüter ist in diesem Löschhafenbericht enthalten.

Wenn es eine Diskrepanz zwischen der dokumentierten, im Verschiffungshafen geladenen Menge und der im Zielhafen erhaltenen Ullage Survey Quantität gibt, wird dies als eine zu geringe Entladung der erwarteten Ladungsmenge

angesehen (short landing).

Ullage (englisch u. a. für „Freiraum“, „Füllstand bis Tankdecke“) Messungen sind in der Seeschifffahrt gebräuchlich. Tatsächlich habe ich es aber auch bei der Mengenbestimmung von Tankwagen in Brasilien gesehen. Dort ist bei Toploading Fahrzeugen an der Innenseite des Deckels eine Skala, an der das Ullage direkt abgelesen werden kann.